如果说陶土与瓷釉是中华民族的基因,那么其上密布的纹饰,便是这段基因中最生动的文明密码。它们等待被破译,向我们揭示着超越文字记录的真相。它们或简洁流畅,或繁复精巧,或抽象神秘,或生动写实,仿佛是跨越千年的密码,静静诉说着远古先民的生活智慧与精神世界。很多人或许只将这些纹饰视作装饰,却不知每一道线条、每一个图案背后,都藏着令人惊叹的奥秘。

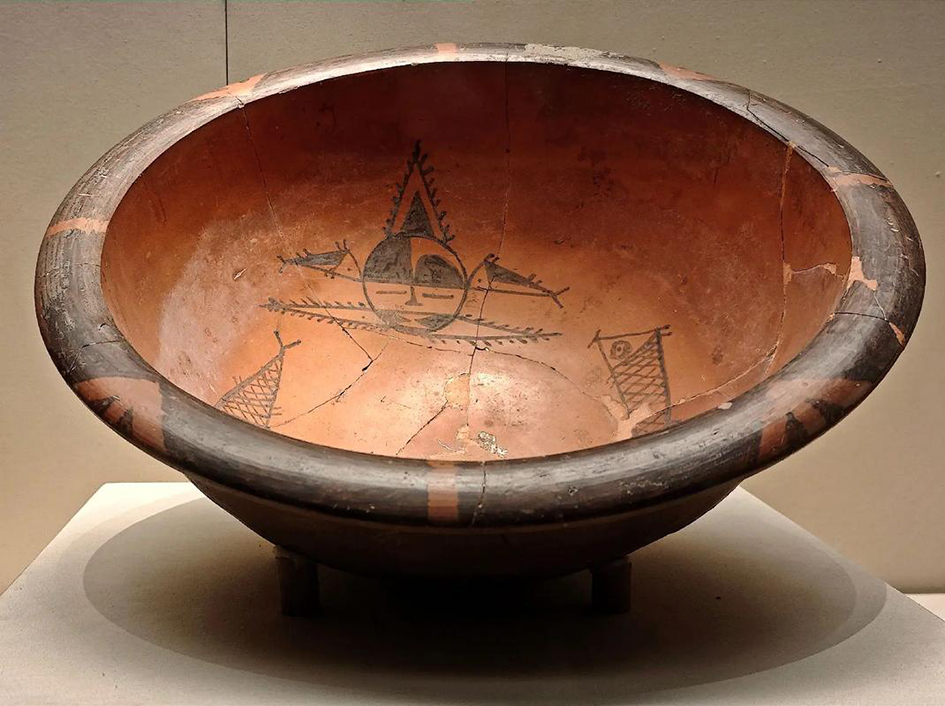

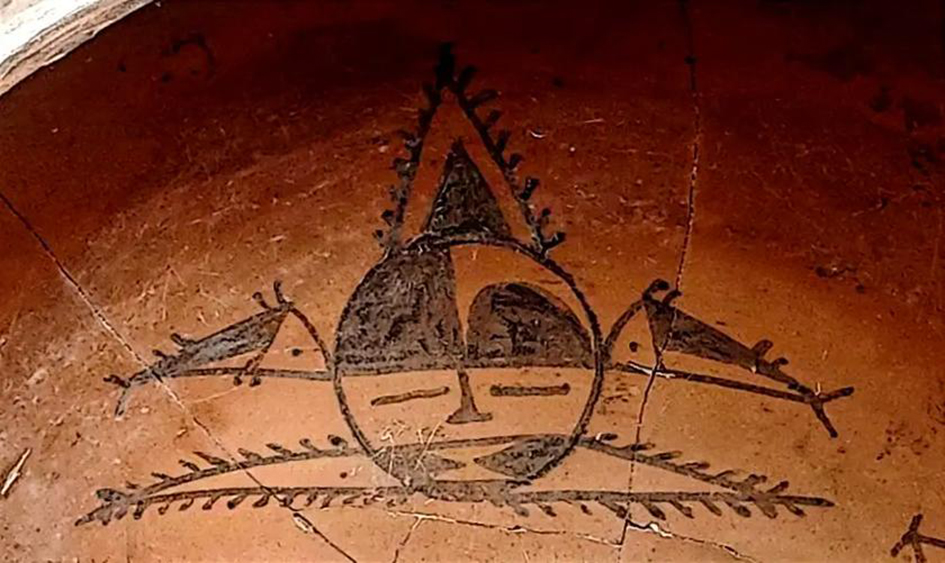

陶器纹饰的诞生,最早可追溯至新石器时代,其最初的功能并非单纯的审美装饰,而是与先民的生产生活紧密相连。在仰韶文化时期,彩陶上的 “人面鱼纹” 堪称经典。这种纹饰常见于彩陶盆内壁,画面中,人面轮廓清晰,双眼圆睁,嘴角两侧各衔一条鱼,头顶还装饰着类似发髻的尖状物体。过去,人们多将其解读为简单的艺术创作,可随着考古研究的深入发现,这一纹饰实则蕴含着深厚的文化寓意。当时的先民以渔猎为生,鱼类是重要的食物来源,人面与鱼的结合,既体现了先民对鱼类的依赖与崇拜,也可能是他们祈求渔业丰收、族群繁衍的原始信仰表达。此外,有学者推测,这类彩陶盆或许是用于祭祀的礼器,人面鱼纹则是沟通人神的媒介,承载着先民对未知世界的敬畏与探索。

进入商周时期,陶器纹饰逐渐从彩陶的明快活泼转向青铜礼器纹饰的庄重威严,其中最具代表性的便是 “饕餮纹”。饕餮纹又称兽面纹,通常由对称的兽眼、兽鼻、兽口组成,线条刚劲有力,造型狰狞可怖。在那个等级森严、神权与王权紧密结合的时代,饕餮纹并非随意创作的图案。据《吕氏春秋》记载,饕餮是一种 “有首无身,食人未咽,害及其身” 的凶兽,将其纹饰铸于陶器(及青铜礼器)之上,一方面是为了彰显统治者的权威,警示民众遵守等级秩序,另一方面也蕴含着驱邪避凶、守护族群的寓意。值得注意的是,饕餮纹的细节会随着时代变迁而变化,商代的饕餮纹线条粗壮、构图简洁,充满神秘感;周代的饕餮纹则逐渐变得细腻繁复,纹饰中还会融入龙、凤等元素,体现出文化的融合与演变。

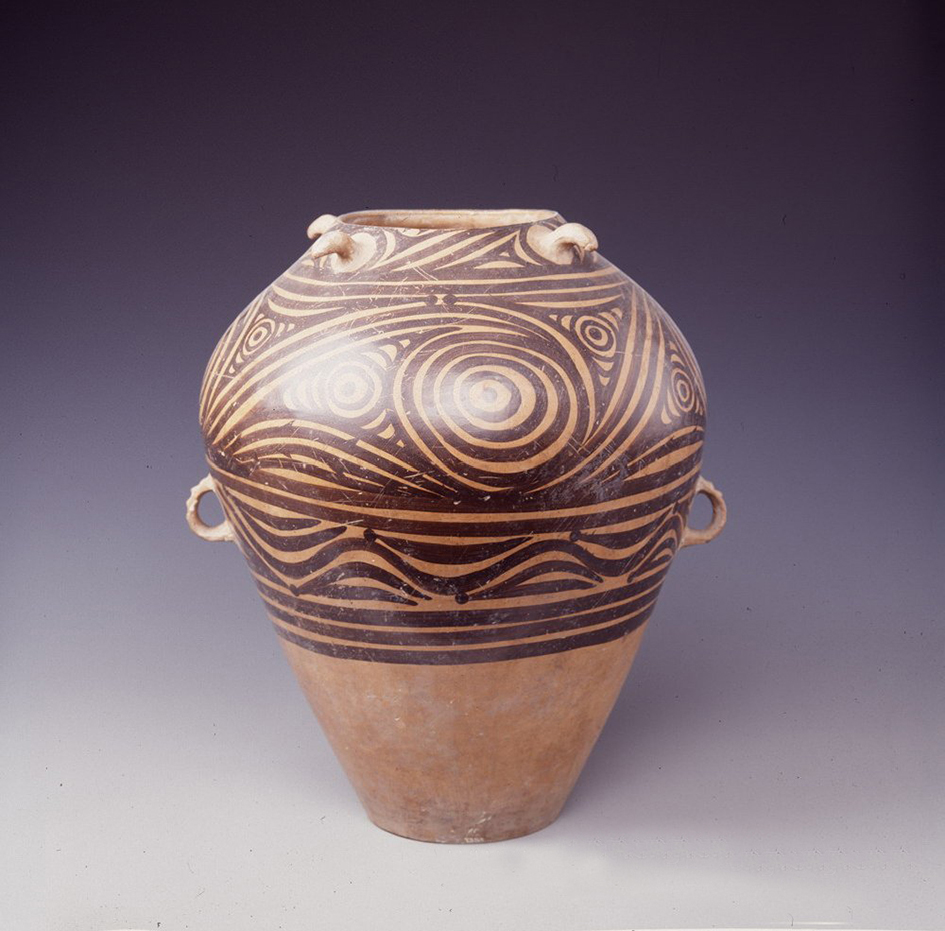

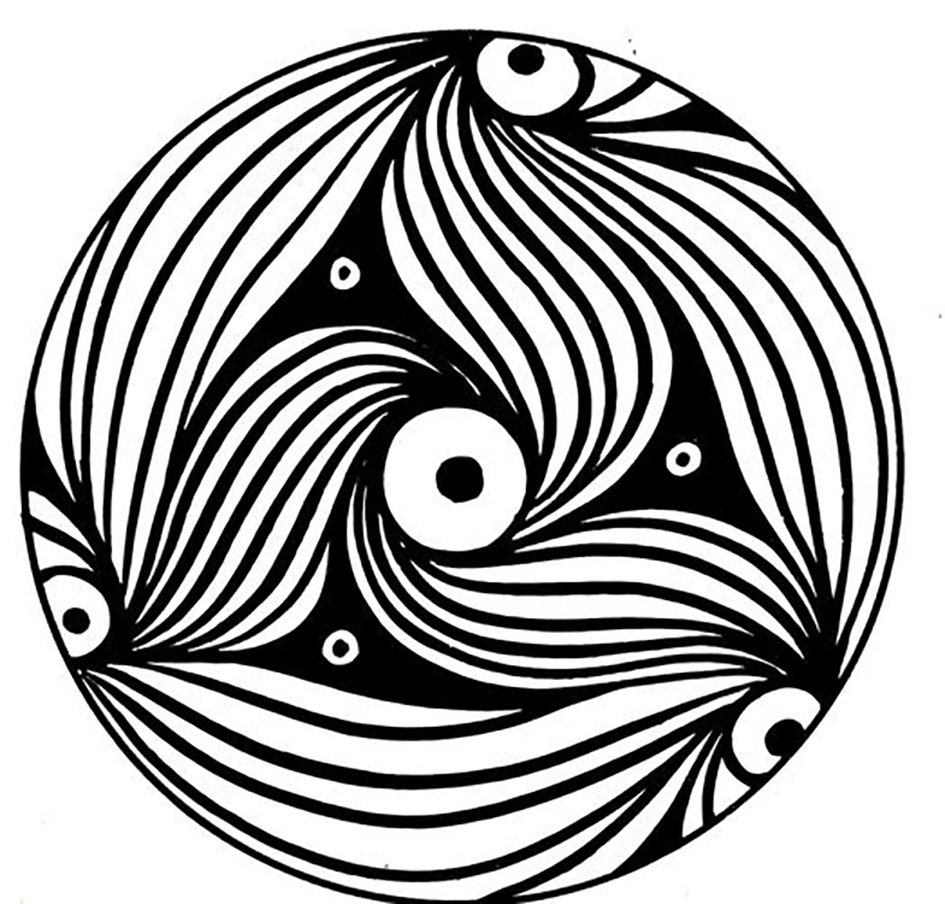

除了承载精神信仰与社会秩序,陶器纹饰还隐藏着先民的科学智慧与工艺技巧。在马家窑文化的彩陶中,“漩涡纹” 是极具特色的纹饰之一。这些漩涡纹以中心点为圆心,线条层层环绕,形成动感十足的螺旋状图案,不仅视觉效果震撼,更暗含着先民对自然规律的观察与运用。考古学家发现,制作漩涡纹时,先民会先在陶器表面确定中心点,然后以均匀的力度旋转陶坯,同时用画笔勾勒线条,这种制作方法既保证了纹饰的对称性与规律性,也体现了先民对力学原理和几何知识的初步认知。此外,不同地区的陶器纹饰会采用不同的原料与绘制技法,如黄河流域的彩陶多使用赤铁矿粉作为颜料,绘制出的纹饰色彩鲜艳、不易褪色;长江流域的陶器则常采用刻划、拍印等技法,纹饰立体感强,展现出丰富的地域文化特色。

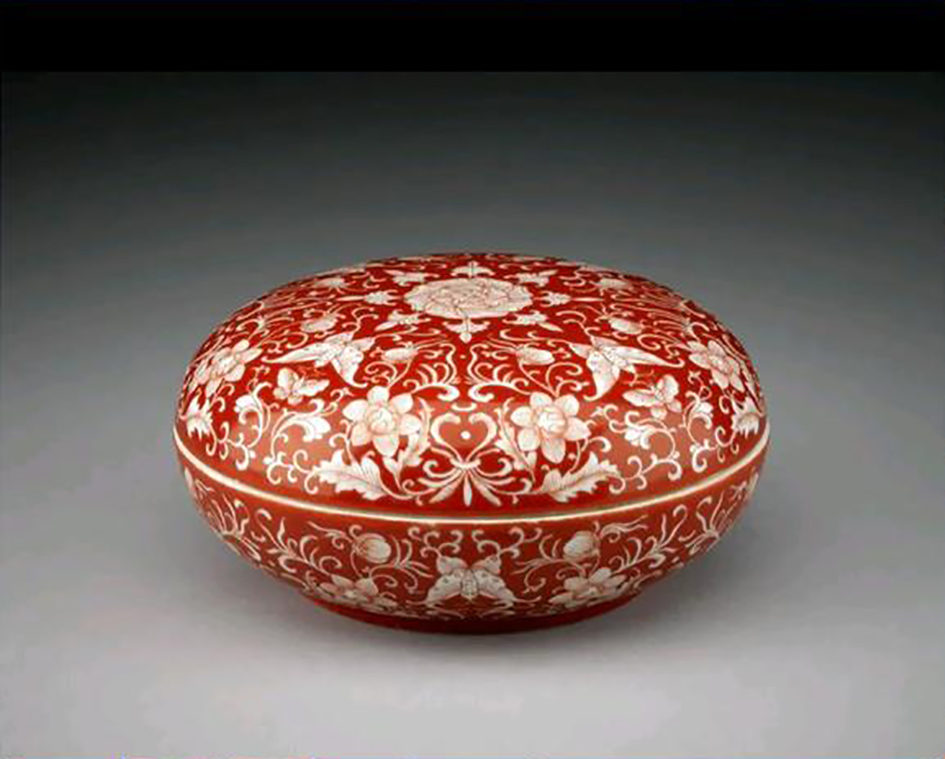

随着时代的发展,陶器纹饰的内涵与形式不断丰富。秦汉时期的 “云气纹”,线条飘逸灵动,象征着人们对神仙世界的向往;唐代的 “宝相花” 纹,融合了莲花、牡丹等花卉元素,造型饱满华丽,体现出盛唐的繁荣与开放;宋元时期的 “缠枝纹”,枝叶缠绕、连绵不断,寓意着吉祥如意、生生不息。这些纹饰不仅是不同时代文化风貌的缩影,更成为了中华民族传统文化的重要符号,在现代设计中仍被广泛运用,延续着千年的文化生命力。

当我们再次凝视陶器上的那些 “纹”,便不再仅仅是欣赏其外在的美感。每一道纹路都是先民与自然对话的见证,是历史变迁的印记,是文化传承的载体。它们如同一个个密码,等待着我们去解读、去感受,去探寻其中蕴含的无穷奥秘,而这也正是中华优秀传统文化的魅力所在。